引用:つぼみろぐ2さん

在校生の代表として、後でお話しする3つのポイントを押さえつつ、送辞の準備をすすめていきましょう!

この文章を読むとこのようなことが分かります^^

- 先生に提出する用の送辞案をすぐに作ることができる

- 過去の感動した送辞を見ることができる

- 送辞のネタを集めることができる

- ネタを参考に自己流で組み立てることができる

- さらに、考えることなく感動する組み立て方もあるので

好きな言葉を選択していくだけで送辞が完成する!

実際に送辞をした方の文章から共通点をひろっているので参考になること間違いなしです。さあ、ペンと紙を用意して読み進めてみましょう!

Contents

送辞の例文やネタを見てみよう

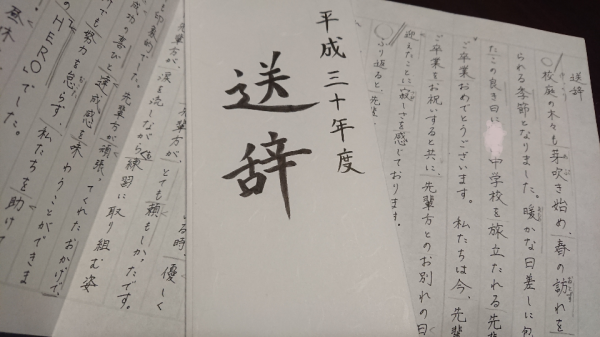

まずは、参考までに中学の卒業式の送辞例です。

先輩の皆さん、卒業おめでとうございます。

皆様の卒業が、こんなに早く来るとは、思ってもいなく、信じられない気持ちと、寂しさが、こみ上げてきます。

皆さんは、私達の上級生として、生徒会活動、クラブ活動で、時には、厳しいときもありましたが、優しく接し、熱心にリードして下さいました。

顧みれば、そんな日々が懐かしく、走馬灯のように、流れて行きます。

先輩の皆さんは胸に、夢と、希望を、抱いて、羽ばたこうとしています。どうか、その夢と、希望を、我が校で、学んだ事を、基礎にして進学、そうして就職に、ご活躍ください。

私達、後輩は、我が校で、一緒に過ごした、日々の事を、忘れません。

先輩の皆さんは、我が校で強い絆で結ばれ、培われた事を生かし、歩む道は、違えども、人生の第一歩にしてください。

私達在校生も、本校の伝統を守り、受け継ぎ、悔いのない、学生生活を送るため、努力をし、一層の精進を致します。

卒業後も、時には母校を訪ね、元気な姿を見せてください。そうして私達を、励ましてくれるよう、お待ちしています。

先輩の皆さんの、ご健康と、ご活躍を心から、お祈り申しあげ、送辞とさせて戴きます。

お元気で、さようなら

平成十八年3月○○日

引用:教えてgoo

流れの整理

送辞のきれいな流れは、6つの構成に分けられます。

- 挨拶(時候である必要はない)

- 卒業生へのお祝いの言葉

- 卒業生との思い出(例:文化祭・体育祭)

- 卒業生への感謝の言葉

- 卒業生への激励、励まし

- 日付と組、自分の名前

参考文例と、この6つの構成を参考に、オリジナリティーを追加していきます。

とってつけたような文章ではいい文章にはなりませんのでコピペは注意が必要です。

オリジナリティー出し方【例:時候の例文】

学校独自の視点を入れるとオリジナリティが増します。

- 正門までの〇〇通りにある木々の芽もふくらみ始め、辺り一面春の光につつまれつつあります。

- 卒業生のみなさんが去年校庭に植えて下さった桜の木は、大きく太くなりつつあります。

- 校長室から見える窓から見える梅の花は咲き、桜もほころび始めるこの良き日に、晴れて卒業される先輩の皆様、本当におめでとうございます。

- 〇〇橋を渡る際、風が強く寒さの厳しかった冬も、ようやく過ぎました。柔らかな早春の日差しの中、草木も新芽を吹き出そうとしている今日の良き日に、〇〇高校を巣立っていかれる卒業生の皆様、御卒業おめでとうございます。

参考:知恵袋さん

冒頭文のオリジナリティの出し方でしたが、本文なども考え方はすべて同じです。共感してもらうことが心を動かしていきます。

ちなみに、冒頭のあいさつは必要ですが、時候はいれなくてもいれてもOKです。入れる場合は学校独自のオリジナリティを入れ、取ってつけたような文章にならないような注意が必要です。

オススメは、学校にある自然のもの・制服などを取り入れる。

例えば、校庭や正門までの道のりなどにある木々の様子や、雪解けの様子。その地域独自の季節の変化を取り入れると「らしさ」がぐんとでます。

【送辞の構成】心を動かす感動するストーリーを作る!

感動するポイントは共感です。

- うん、うん、そうだったよなー

- あの時の文化祭は本当に大変だったよ

- 大雨が降って午後の体育祭はずぶぬれだったなー

など、少し昔のことでも取り入れていくと、共感を呼ぶことができます。

パッと思い出が出てこない場合は、先生にインタビューしたり友達と昔話をしてみましょう。10人くらいに聞いてみると「あーそうだった!」と少し糸口が見つかるかもしれません。

送辞を書く時のチェックリスト

オリジナリティをチェックしたら以下をチェックしてみましょう。

- マイク越しにゆっくりと読んで1分半~2分程度か?原稿用紙3~4枚

- 共感できる文化祭や体育祭・部活動など力を入れた内容があるか?

- 日常で使う言葉とあらたまった言葉のメリハリはあるか?

- 卒業生、全員のことを考えられているか?

- 生意気な口調になっていないか?

送辞を作る際の注意点

送辞を作る時に注意した方がいい点です。等身大で心を込めて先輩たちにエールを送るイメージで書いていきましょう。

- 背伸びしすぎた文章もおかしい

- 説教くさくなるのもダメ

- 許可があっても個人名は出さない

- 卒業式の主人公は、卒業生全員(地域によっては保護者も主役と考えることも)

- 思っている以上にゆっくりよんで1~2分程度。

最後に、文武両道の学校、仙台育英さんが運営する学校の送辞を紹介致します。

学校法人仙台育英高校 秀光中等教育学校 さんの送辞

厳しい冬の寒さの中にも、春の訪れを感じることの出来る季節となりました。本日、晴れてこの秀光中等教育学校卒業式を迎えられた第十一期生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。在校生を代表し、心よりお祝い申し上げます。

いま先輩方との思い出を振り返ってみると、いつも私たちの背中を優しく押して下さっていたことに改めて気づきます。不安でいっぱいだった一年生の春、同じシャトルで登校した先輩がシャトルを降りてから教室まで、ずっと一緒に歩いてくださいました。その春の日の事を今でもはっきりと覚えています。先輩の優しさがあったからこそ新しい環境にもすぐに慣れることが出来たように思います。すぐに迎えた中総体では、先輩方と共に練習したことも、一生懸命に応援して頂いたことも、かけがえのない思い出です。

私が先輩方と特に深く関わるようになったのは生徒会活動に参加したことがきっかけでした。門間裕也先輩をはじめ、先輩方全員がどんな時でも責任感を持ち、前向きにしっかりと自分の仕事をこなし、尚且つ学校をどんどん盛り上げていこう、と工夫を重ねる姿はいつでも私たちの目標でした。委員会活動や部活動、スポーツチャレンジや球技大会などといった様々な活動においても、委員長や部長をはじめとする先輩方がリーダーシップをとり 活気のある活動にして下さったおかげで、私たちは思い出深い、充実した日々を送ることが出来ました。特に秀光祭や合唱コンクールでの先輩方の団結力や心に響く歌声は圧倒的で、何度挑戦しても勝つことは出来ませんでした。物理オリンピックや英語スピーチコンテストなどでも素晴らしい成果を残してくださった先輩方の姿はいつも眩しく、輝いていました。

いつか自分も先輩方のようになりたい、そう強く思いながら今日まで過ごして参りましたが、先輩方が築いてこられたものはあまりにも大きく、超えることはなかなか出来そうにありません。

そんな先輩方が最高学年として、まさに実りの時期を迎えようとしたとき、震災がこの地を襲いました。千年に一度と言われるほどの震災は私たちにも大きな爪痕を残しました。ラジオから流れる報道を聞き、不安に包まれたまま過ごした日々は今でも忘れることは出来ません。

しかし、約一か月間授業が出来ない状況の中、困難にも屈することなく、雄々(おお)しく立ち上がり、ボランティア活動や受験勉強に励む先輩方の姿は、いつも私たちの手本でした。下校時にも先輩方の教室にはいつも明かりが灯っており、熱心に学業に励む姿が印象的でした。その真剣な姿は、自ら描いた夢の実現のために努力を惜しまずに取り組むことの尊さや厳しさを私たち後輩に示して下さっていたのだと思います。

先輩方は、いよいよ秀光における六年間の生活を終え、社会に出る時を迎えられました。世界はユーロ危機に揺れ、我が国の財政も健全化の見通しもまだありません。先の見えない不安定な政治が続く中、震災を経験した若い私たちが、新しい時代を築き上げるものとして、復興への長い道のりを歩んでいかなければなりません。この六年間で培った力と同窓の絆を大きな支えとして、先輩方が次の世代の先頭を切り、どんな困難も乗り越えて、グローバルにご活躍なされることを心より期待しています。

先輩方がご卒業した後のぽっかりと空いた教室。それを見ることになると思うと寂しく心細くてなりません。しかし、これまで先輩方が築き上げてきた秀光の伝統を私たちがしっかりと引き継ぎ、来年 新宮城野校舎が完成する、この学園をさらに素晴らしい学び舎へと導いて行きたいと思います。そして先輩方のように秀光中等教育学校の輝かしい歴史の一ページを作り上げていけるよう、日々懸命に取り組んで行くことを誓います。

先輩の皆様、私たちは先輩方の後輩としてこの学び舎でともに生活できたことを心から誇りに思います。これまで本当にありがとうございました。

先輩方のご健康とご活躍を祈念して、在校生代表の送辞とさせていただきます。

平成24年3月2日

在校生代表

送辞のまとめ

送辞を書いているうちに面倒くさい、何で引き受けちゃったんだと思うことがあるかもしれません。でも、送辞を読むことであなたの自信と信頼につながります。あなたの一言で勇気づけられる先輩がいらっしゃるかもしれません。

一生に一度しかない今の送辞、心を込めて作れば大丈夫です。

少しでもお役に立てましたら幸いです。

最後までお読み頂きありがとうございました。